- ホーム

- 事務所ブログ

事務所ブログ

- 佐藤社会福祉士事務所

PECSⓇのコンサルテーションを実施しました

久しぶりに、佐藤事務所でのブログ更新です。

「PECSⓇ(絵カード交換式コミュニケーションシステム)」をご存じですか?

私はこの方法と出会ってから、子どもとの関わり方が大きく変わりました。

私はこの方法と出会ってから、子どもとの関わり方が大きく変わりました。

PECSⓇとの出会い

私がPECSⓇと出会ったのは、かれこれ15年以上前になります。

療育先で初めてわが子に実践され、その効果のすごさに感動というか

療育先で初めてわが子に実践され、その効果のすごさに感動というか

「これはおもしろい!」という好奇心のほうがまさり、、、早速 ピラミッド教育コンサルタントオブジャパン株式会社が主催のワークショップに参加したのです。

翌年には、知り合いもいない中、たった一人で実践発表にも挑戦。聞きに来た方はたった二人💦

慣れない発表に落ち込む場面もありましたが、講師の先生が「よくやっていると思いますよ」と声をかけてくださり、その言葉は今でも心に残っています。それほどPECSⓇに魅力を感じていたからこそ、勇気を出して挑戦できたのだと思います。

翌年には、知り合いもいない中、たった一人で実践発表にも挑戦。聞きに来た方はたった二人💦

慣れない発表に落ち込む場面もありましたが、講師の先生が「よくやっていると思いますよ」と声をかけてくださり、その言葉は今でも心に残っています。それほどPECSⓇに魅力を感じていたからこそ、勇気を出して挑戦できたのだと思います。

ピラミッド教育コンサルタントオブジャパンのワークショップに複数回参加したり、何度か個人コンサルを受けるなど実践を続けてきましたが、子どもたちもPECSⓇを卒業し、私もお仕事として、「ソーシャルワーク」に軸足を向けましたので、ワークショップや勉強会に参加することは減っていきました。でも、やっぱりPECSⓇのおかげで今のわが子がいると思っていますし、多くの方がきっと必要とされているものであると思っています。

個人コンサルの実施

昨日、まる一日かけて、ピラミッド教育コンサルタントオブジャパンさんのご協力を賜り、二人のクライアントさんのPECSⓇのコンサルテーションを実施していただきました。クライアントさんに実施するコンサルは、これで2度目となります。

内容については、個人情報保護の観点、社会福祉士の倫理綱領にある守秘義務を順守しており、ここでご紹介することはかないませんが、確かな手ごたえを感じましたし、一緒に学んでくださった支援者の皆さんの表情をみさせてもらって、本当にやってよかったと思っています。

私は、今目の前にいるクライアントの皆さんをサポートすることが、私の使命でありますし、PECSⓇだけでなく、本当に必要とされる支援が、必要な人にちゃんと届くように。これからもそのお手伝いを続けていきたいと思っています。またPECSⓇは、障がいのある方々の、意思決定支援の一端を担う重要なツールであることも言うまでもありません。

実践から離れてしまった今は、人と人、人とサービス、人と制度をつなぐソーシャルワーカーとしての使命として、ピラミッド教育コンサルタントオブジャパンさまのご協力のもと、このPECSⓇの真実をを伝え実践を広めたい、なーんて。とおこがましくも思っている次第です。

実践から離れてしまった今は、人と人、人とサービス、人と制度をつなぐソーシャルワーカーとしての使命として、ピラミッド教育コンサルタントオブジャパンさまのご協力のもと、このPECSⓇの真実をを伝え実践を広めたい、なーんて。とおこがましくも思っている次第です。

事務所ロゴ作成しました

仕事も忙しく、バイクに乗るようになり、お友達がたくさんでき、第二の人生始まったなあとしみじみ思う今日この頃。

やっとこの年齢になって、やりたいことが自由にできるようになったと実感しています。

バイク仲間うちで、Tシャツを作ろう!みたいなこともやるようになっているのですが、そのときに、AIで簡単にロゴを作ることができることを知りました。

細かく指示を出すことで、より自分にピッタリなロゴにできるんですね。

〇〇のロゴを作って

かわいく、~をモチーフに。

みたいな細かい指示が可能に…

当事務所のイメージは「木」

深い意味はなく、私の旧姓が「木村」だったからという理由です。

なんか意味深そうでそうでもない。

でも、尊敬していた亡父の思いを受け継いでいきたいという気持ちがあります。

なんかかわいらしい感じに仕上がりました!

父のこと

父は福祉の仕事でもありませんでしたが、困った人を放っておけない性分でした。

車で事故られてぶつかってきた大学生さんをつれて観光案内したり。

以前講演で話した人が、父を慕ってくださっていたのですが、その方がとある罪で服役されて、

その方のことを親身になってサポートしたり

PTAのお仕事に奔走したりと。

会社の社長さんのお仕事そっちのけで、人助けばかりしていたので、家族の不満すらもあったくらいです。

そんな父の優しさ、思いやり、あとは会社の経営者としてのマインドを引き継いでいきたいという、そういう気持ちも込めて。

でもまあ、父のように不器用ではないと信じたい!

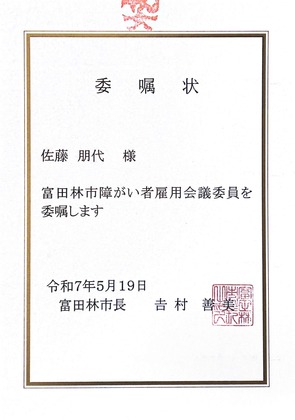

富田林市障がい者雇用会議委員を拝命しました。

この度、上記のとおり、富田林市障がい者雇用会議委員をさせていただくことになりました。

ここでは、あくまでも、「障がいのある子どもの保護者」としての立場での参加です。

少々恐縮ではありますが…保護者として、いろいろと情報をお伝えしたりなどしていきたいと思います!

少しでも障がい者が地域で安心して生活でき、ワンチームでサポートしていただける!ように、

働きかけていきたいと思っています!

COLORSの活動にご参加いただいている保護者のかたも、障がい者雇用に関して、質問や要望などあれば、ぜひお知らせくださいね。

ここでは、あくまでも、「障がいのある子どもの保護者」としての立場での参加です。

少々恐縮ではありますが…保護者として、いろいろと情報をお伝えしたりなどしていきたいと思います!

少しでも障がい者が地域で安心して生活でき、ワンチームでサポートしていただける!ように、

働きかけていきたいと思っています!

COLORSの活動にご参加いただいている保護者のかたも、障がい者雇用に関して、質問や要望などあれば、ぜひお知らせくださいね。

アセスメント

今年度もスタートし早くも1カ月が経とうとしています・・・

SSWとしては、担当する学校への最初の挨拶もやっとひと段落。これから一年、全力で駆け抜けていこうと思っています。

後見業務も、紆余曲折しながらもどーにかしがみついて頑張っています。

去年からスクールソーシャルワーカー(SSW)としての仕事をスタートしたのですが、

私は何を求められているのか、どう動くべきなのか、わからないことが多すぎて、正直「手探り状態」でした…

自分が経験してきたソーシャルワークが活かせる部分と、そうじゃない部分っていうのもありましたし。

いやー本当に、難しいなって思いました。

今年の目標は「アセスメントをさらに極める」です!

ある先生から最近教わったことがありまして、

「アセスメントがしっかりできていれば、現場で自然と答えが出てくる」ということです。

これを言われたとき、まさに矢で脳天貫かれた感じでした…

本人の意思、現場の支援者の気持ち、学校の先生たちの思い。いろんなことを考えないといけなくって、

私はどうしたらいいのか!?と思い悩むこともあったけど、

それ以前にやるべきことがあったということです。

答えを出すことがアセスメントだと勘違いしがちです。

いかに情報を集約しているか、そしてその情報を言語化でき、伝えることができるか。

そういう能力を鍛えていかないといけない。ということなのですね。

それができて初めて、色々な手立てが見えてくるし、方向性も定まってくるのだと思います。

もちろん実践を通して学ぶことが大事です。

あと、私の亡き父の教えで、ビスマルクの言葉らしいのですが、「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」だったかな?

歴史から学ぶ、一刻も早くレベルアップをするために、どんどん学びを深めていかなければならない。

一生の間では到底時間が足りない。

時々、基本(社会福祉士の倫理綱領)に立ち返る時間も必要。

あと、バイクとか、ゲームとか…w自分の時間も必要ですからね。

あちこち気になるタスクがありすぎるけど、

今年は、とにかく丁寧なアセスメントをする!

そのために、しっかり子どもたちの行動を観察し、支援者や先生とたくさん話をしよう。

勇気をもって、一歩前に出よう。

これが今年絶対的に頑張ることです。

大阪大谷大学でお話をしてきました。

今日は、人生初、大学の教壇に立ってのお話をさせていただきました。

大学の講師の方から依頼を受けたのが5日前で、2日で資料を仕上げました。

大学の講師の方から依頼を受けたのが5日前で、2日で資料を仕上げました。

だいたい一か月前くらいにはお知らせいただくものなのでしょうが、

佐藤はそんな無茶な依頼を断らず受けてしまう特性があるようです。

人前で話すのは慣れていないのですが。

これもチャレンジと思いやってみました。

貴重なご縁です。

大学の学生さんの前で話すというのは初めての経験でした。

専門科目ではない、共通の選択科目の授業の一環だったということです。

将来は、ほとんどの方が福祉の業界に進まれるそうです。

内容としては、障害のある子どもを育てる保護者の心の変化を中心にお話させていただきました。

時間も90分と長いうえに、パワポの画面が「発表者ツール」っていうのかな。メモが見れる表示にできないというトラブルがあったため

90分完全アドリブで話すことになってしまいました。

恐ろしい体験でした。

恐ろしい体験でした。

大学生の若い心をつかむような話は出来なかったかもしれませんが、また機会があったらチャレンジしてみたいです。

大阪社会福祉士会 事例研究会

大阪社会福祉士会 南河内支部 事例研究会に参加してきました。

今回の事例のテーマは「意思決定支援」です。

後見業務を行っていると、私自身も様々な意思決定をどう考え、どう決断するか。

いつも迷うところなので、大変参考になりました。

支援者が思う方向性と、クライアントの希望は、なかなかすんなりと一致しないものです。

そこで、どのようなプロセスをふんで、最終決断につないでいくか、、、

そして、その決断に至る根拠は何なのか。

そのことを、その方の背景にあるものを踏まえながら、慎重に考えていく必要があると思いました。

今回の事例研究会のテーマが

『大谷翔平は一日にしてならず〜普段の援助に活かす事例研究の方法〜』

でした。

野球選手がバッターボックスに立つ前に、必ず「素振り」をするように、

私たちも、ソーシャルワーク実践の前に「素振り」 つまり今回のような事例研究などに積極的に参加することで、

しっかりと練習を積み重ねる。そうすることでより質の高いソーシャルワーク実践に繋がる。

ということを教えていただきました。

日々の業務に追われて、なかなか自分の実践を振り返り、言語化することができなかったりしますが、

機会があればできるだけ今回のような事例研究会に参加し、自身のスキルをより高めていき、

私に関わっておられるクライアントの皆さんに、より良いものとして還元できれば、と思っています。

2024年もう一つのチャレンジと感謝

COLORS発足10周年

節目の年である2024年、COLORSと佐藤事務所合同と言う形で、

度々お伝えしておりますが、今年度はホームページをリニューアルしております。

度々お伝えしておりますが、今年度はホームページをリニューアルしております。

SSWと並んで、私の今年のもう一つのチャレンジと言ってよいかと思います。

小学校、中学の同級生T氏

思い起こせば、2014年、最初のホームページの立ち上げに協力してくれたのが、幼馴染のT氏でした。

地元で会社を立ち上げる前は、某有名ゲームメーカーで働いてて、ゲームのエンドロールとかに名前がでるくらいだったらしい。

そんな彼と、ひょんなことから連絡がとれて、ホームページを作るんだと相談をしたら、大賛成してくれて。

ワードプレスの使い方を一から説明してくれました。

良いホームページ、信頼できるホームページって、どういうものなのかというのも教えてもらいました。

全くのド素人のわたしですが、どうにかこうにか、自力でホームページを作り上げることができました。

本当にお世話になりました。T氏、今どうしているのかなあ。

それでもやっぱり、素人は素人…技術的にも限界にきたのと、あとは、

ホームページって、いったい何を発信すればいいの?という疑問にぶつかったこともあって、

PTA役員のときに、会長だった穂口さんの「リウムスマイル」さんを利用することを決意しました。

リウムスマイルさん

リウムスマイルのコンサルを受けることで、ホームページの立ち上げに限らず、自分の今の状況、これからのことなど、

本当に色々と相談に乗ってくださいました。

教えていたただいたことはたくさんあるのですが、一番に残っているのは、

「小さなお仕事なのだから、身近な人にわかってもらえればいい!」

「小さなお仕事なのだから、身近な人にわかってもらえればいい!」

ということです。

沢山の人に思いを伝える必要はないんですよね。

そのことが分かって、安堵しました。

今自分の身近にいるクライアント、支援者のみなさんと、しっかりと関係を作ること。

そのために、普段の仕事でベストを尽くしていくこと。

福祉の専門職として、ソーシャルワーカーとして、さらに質の高い仕事を目指していくこと。

福祉の専門職として、ソーシャルワーカーとして、さらに質の高い仕事を目指していくこと。

そこから、一緒に仕事していく中で、佐藤さんって、どんな人なんだろう、とホームページを見てもらえれば…

また新しいご縁が繋がっていくのかなと思っています。

また新しいご縁が繋がっていくのかなと思っています。

一方で…このままの状態だと

「何がしたいのかよくわからない」って思われるだろうなと思います。

自分の仕事がマルチなのと、COLORSのこともあるので、仕方がないかもしれませんが。

そこがまだ甘いところだなと思いますので、そこは来年度の宿題として、考えていきたいと思います。

COLORSのこと

あとは、今まで私と一緒にCOLORSで活動やってくれた理事の二人。

感謝ですよね。本当にほぼボランティア活動だというのに、10年間、色々と頑張ってくれたので。

なかなか、できることではないと思っています。

わたしなりに、恩返しできたらいいなあと思っています。

本当に、素晴らしい仲間です。

本当にありがとうございます。

来年度もよろしくお願い致します。

スクールソーシャルワーカー

2024年のチャレンジ

このホームページの立ち上げなど、事務所として、またCOLORSのお仕事としてもいろいろありましたが、

やはりSSW(スクールソーシャルワーカー)としてのお仕事がスタートしたこと。

思えば3月も中旬ごろに、駆け込みで「やってくれないか」とある大学の先生から打診をいただき、あっという間に決まったお話でした。

後見業務も難しいけど、SSWも本当に難しい仕事です。本当に、社会福祉士会の基礎研修を3年間受け、ソーシャルワークの基礎をしっかり学んでよかったと心から思います。

あとは、大阪市での非常勤での経験、子育ての経験、親の会としての経験が、いろいろと活きている実感があります。

全ての集大成がSSWなんじゃないかな、と思うくらいです。

うれしいことに、来年も業務を継続していただけることとなり、ちょっとエリアも増えるかもしれないみたいです。ありがたいことです!

難しい仕事ですが、やりがいもある。一方で、どんなことでも、謙虚に学び続ける姿勢は忘れたらいけないですねぇ。

あとは、思い込みや決めつけも!学校を見て回ればまわるほど、「学校の良いところ気が付けていなかったな」「騒がしいなと思っていたけど、よく見てみたらみんなしっかり勉強しているな」「この先生のアイデアは素晴らしいな」といろいろ発見がありました。見ただけで判断せず、やっぱり、先生方や生徒たちと、しっかりコミュニケーションとらないといけないな、と思いますね。

わかったようなことを書いていますが、まだまだわからないことだらけです!

常にアンテナを張って自己研鑽を続けていきたいと思います。

わたしは独立型社会福祉士です。

第12回 大阪社会福祉士会学会に参加してきました。

2年前はパネリストとして参加したこの会、

今回は「独立型社会福祉士」として、自分自身の方向性をどうしていくか、

改めて考えるため、自己研鑽を積むために行ってきました。

今年一年は、SSWとしての活動も始まり、また、自分自身も後見活動で、多くの方を担当させていただいているなかで、

対応が難しく、本当に悩むことが多かったと思います。

そのたびに、SVの先生方にお尋ねしながら、何とか切り抜けてきた…というのが正直なところです。

一生懸命やってはいるけど、あまり手ごたえを感じられず、自信をなくしそうになることもありました。

一方、ちょっとずつ、実践を積み重ねられたことに手ごたえも感じるという、入り混じったものを感じてます。

一方、ちょっとずつ、実践を積み重ねられたことに手ごたえも感じるという、入り混じったものを感じてます。

今年のソーシャルワークの実践と、スーパービジョンで学んだこと

●主体的に動く

●アセスメントなしには走らない

●謙虚さを忘れない

今回の学会は、そんな私の一年の集大成、と言う気持ちでした。

基調講演では カラーサの横田一也先生

「ソーシャルワークにおける独立型社会福祉士の機能と可能性を探る」

というテーマでご登壇されていました。

横田さんは、ソーシャルワークの経歴も長く、大学の講師までされているすごい方なのですが。

わたしのようなものに、いつも気さくに声をかけていただいています。

ひとつほっとしたのが、「皆さん、社会福祉士と名乗ってますか」と呼びかけられたのですが。

そういえば、開業してから、電話でも、社会福祉士の佐藤です。ってちゃんと言ってるなあ

(っていうか、それしか言いようがないのだけど)

そこはなんかちょっとうれしかったかもしれません。

横田さんのお話には、いつも必ずしかるべき根拠も示してくださるのでとても納得できます。

自分の実践に自信をもって、自分の価値を高める努力を続け、社会福祉士として誇りを持つこと。

改めて感じさせていただきました。

また機会があったら、横田さんのお話を伺えたらと思いました。

また機会があったら、横田さんのお話を伺えたらと思いました。

分科会 大阪の独立社会福祉士の取り組み座談会

3名の独立された方のお話をうかがいました。

どのかたも、素晴らしい実践をされていて、信念が一本バシッと通ってて、10年先のビジョンもしっかりもっておられる。

私なんて本当に、まだまだ下の方でくすぶっているだけだなあと思いました💦

私は今回のパネリストの皆さんと同じような実践、きっと難しいだろうな、とも思いました。

だけど、一つ一つの仕事を丁寧にやっていく。実践を積み重ねていくしかないのかなと思っています。

これも横田さんからいつも言われていることですが、これからも、私らしい形でやっていければ、と思います。

電子マネートラブルに対する現状と対策

電子マネーって便利ですが…

私も最近、現金をあまり持ち歩かなくなっています。

決済方法も、カード決済とか、QRコード決済とか。

決済方法も、カード決済とか、QRコード決済とか。

税金や健康保険料まで、電子マネー決済が使えます。

自動販売機のジュースまでスマホで買えちゃう。

財布が無くても、スマホがあればどうにかなる、っていってもいいくらいです。

自動販売機のジュースまでスマホで買えちゃう。

財布が無くても、スマホがあればどうにかなる、っていってもいいくらいです。

でも一方で、様々な問題が発生している。これもまた現実です。

よくあるご相談

キャリア携帯など、「携帯電話料金とまとめて支払える」

といったサービスによるトラブル小さい子どもに渡しているスマホでは、制限がかかっているので大丈夫だとは思いますが、

大人の方でこの決済方法を無尽蔵に使ってしまい、料金明細をみたら何万も…といった、思わぬトラブルになっていることが多くなっています。

★「ゲーム課金

もちろん、普通のネットでの買い物などでも使われたりするかと思うのですが、

使いすぎてしまうジャンルで言うと、ゲーム課金が圧倒的に多いです。

」によるトラブル

もちろん、普通のネットでの買い物などでも使われたりするかと思うのですが、

使いすぎてしまうジャンルで言うと、ゲーム課金が圧倒的に多いです。

キャリアによっては制限をかけられたりしますが、18歳をすぎている方はすでに成人になっていますので、

「法的には」ですが、保護者の同意なく自由に使えるようになります。

「法的には」ですが、保護者の同意なく自由に使えるようになります。

★金銭感覚などに関する悩み

電子マネーは目に見えないから、自分がいくら使っているかわからなくなる。

電子マネーを使いすぎるということは、誰でも一度は経験したことがあると思います。

そんなときは、「次から気を付けよう」とか「明細ちゃんと見ておこう」などと、次どうしたらいいか考え、行動することが大事ですが、

そのような修正が難しい方も、中にはおられます。

そんなときは、「次から気を付けよう」とか「明細ちゃんと見ておこう」などと、次どうしたらいいか考え、行動することが大事ですが、

そのような修正が難しい方も、中にはおられます。

最近のキャリア携帯の明細は、画面で確認するだけで、紙で出さないことが一般的で、だいたいは本人の所持しているスマホから「ログイン」して、利用状況を確認できます。

ショップにいけば、本人が同伴していれば、明細を印刷してもらえます(有償の場合もあります)

小さいうちから、様々な工夫をこらして、金銭感覚を育てておくことは、もうほんとうに、大事だと思います!

対策

「家計簿」「おこづかい帳」をつける

自分の使ったお金を「見える化」していくこと、そしてその習慣を早くから身に着けておきましょう。

子どものうちは、携帯のゲーム課金はできなくしているから大丈夫、と思っていても、大人になったらそういった制限もなくなります。

携帯で何か買ったりしても、現金で買っても、電子マネーであっても、とりあえず使ったら全て書き残す。

自分がどのくらい使っているのか、収入以上に使いすぎていないか、チェックしていくこと。

自分がどのくらい使っているのか、収入以上に使いすぎていないか、チェックしていくこと。

可能であれば「現金」での支払いの経験も積んでおく。

いざとなったら、やっぱり現金だし、お金の価値を体感できるものは、やっぱり現金を使う経験であると思います。

電子マネーのことについても、当事務所でご相談いただけます。

お金の問題は根が深いことがあります。

「おかしいな」「心配だな」と思うことがあったら、早めにご相談ください。

「おかしいな」「心配だな」と思うことがあったら、早めにご相談ください。

※当事務所としては、福祉の専門職としてお話を伺います。必要に応じ、司法書士、弁護士等の先生方にお繋ぎ致します。

関連エントリー

-

スクールソーシャルワーカー

2024年のチャレンジこのホームページの立ち上げなど、事務所として、またCOLORSのお仕事としてもいろいろあ

スクールソーシャルワーカー

2024年のチャレンジこのホームページの立ち上げなど、事務所として、またCOLORSのお仕事としてもいろいろあ

-

2024年もう一つのチャレンジと感謝

COLORS発足10周年節目の年である2024年、COLORSと佐藤事務所合同と言う形で、度々お伝えしておりま

2024年もう一つのチャレンジと感謝

COLORS発足10周年節目の年である2024年、COLORSと佐藤事務所合同と言う形で、度々お伝えしておりま

-

大阪社会福祉士会 事例研究会

大阪社会福祉士会 南河内支部 事例研究会に参加してきました。今回の事例のテーマは「意思決定支援」です。後見業務

大阪社会福祉士会 事例研究会

大阪社会福祉士会 南河内支部 事例研究会に参加してきました。今回の事例のテーマは「意思決定支援」です。後見業務

-

大阪大谷大学でお話をしてきました。

今日は、人生初、大学の教壇に立ってのお話をさせていただきました。大学の講師の方から依頼を受けたのが5日前で、2

大阪大谷大学でお話をしてきました。

今日は、人生初、大学の教壇に立ってのお話をさせていただきました。大学の講師の方から依頼を受けたのが5日前で、2

-

アセスメント

今年度もスタートし早くも1カ月が経とうとしています・・・SSWとしては、担当する学校への最初の挨拶もやっとひと

アセスメント

今年度もスタートし早くも1カ月が経とうとしています・・・SSWとしては、担当する学校への最初の挨拶もやっとひと